Einleitung

"Neben den schriftlichen Überlieferungen aus dem Alterthum, unmittelbarer oder mittelbarer Art, mögen diese auf' Papier, Pergament, Stein, Thon, Holz, Elfenbein, Erz, überhaupt Metallen, oder sonst irgend wie erhalten sein, mögen sie das grosse Literaturwerk oder die nackte Sammlernotiz oder den Zauber- oder Kinderspruch, die offiziellen Akte irgend einer Genossenschaf't oder den Willen oder nur den Namen eines Todten, eines Besitzers, Fabrikanten u. dgl. oder eine Notiz im Verkehrsleben uns vorführen, steht eine andere Klasse von Denkmälern, die nicht durch das Medium der Sprache und Schrift zu uns reden, sondern durch die örtliche Fixierung; ihre chemische Beschaffenheit, ihr Gewicht. ihre Farbe, ihre Form. "

Carl Bernhard Stark, Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst (1880) 4f.

Klassische Altertumswissenschaften

Beide Disziplinen haben also die gleichen Wurzeln und eine vergleichbare Zielsetzung und ergänzen sich bei einer umfassenden Behandlung eines Gegenstandes bzw. einer Fragestellung aus den Bereichen Kunst oder Technik, Kult oder Staats- und Privataltertümer gegenseitig. So ist die Klassische Philologie z.B. für das Verständnis der Produktions- und Rezeptionsbedingungen des antiken Dramas auf die archäologischen Erkenntnisse zur Entwicklung der antiken Theaterbauten angewiesen und kann ohne die Hilfe der Klassischen Archäologie weder die Bildbeschreibungen in der antiken Literatur noch die zahlreichen Epigramme auf Kunstwerke oder Künstler verstehen. Umgekehrt ist eine genaue Kenntnis antiker Texte für die Klassische Archäologie aus mehreren Gründen essentiell. Auf der Grundlage von Texten, die eine Beschreibung antiker Landschaften und Städte, ihrer Heiligtümer und ihrer Weihungen liefern, lassen sieh vielfach Aufstellungsorte von Monumenten ermitteln, die nicht in situ oder in Form von Kopien erhalten sind. Vor allem mit Hilfe der Beschreibungen des Reiseschriftstellers Pausanias (2. Jh. n. Chr.) gelingt es z.B., sich ein Bild von den vielen bedeutenden Skulpturen zu machen, die die Akropolis von Athen seit dem 5. Jh. v. Chr. schmückten. Als Beispiele aus der Ausstellung seien das Chariten-Relief (Kat. 4.1.), die Athena Lemnia (Kat. 6.1.), der Anakreon (Kat. 6.3.), der Hermes Propylaios (Kat. 7.1.) und der Perikles (Kat. 8.1.) genannt.

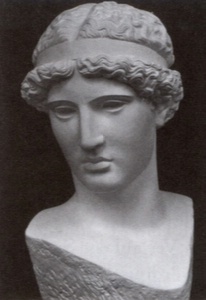

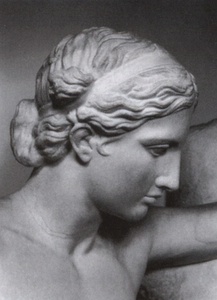

6.1. Athen, Akropolis: Statue der Athena

Michelangelo und Giuliano da Sangallo

Johann Joachim Winckelmann

Von den in der Austellung präsentierten Skulpturen wurde als nächste, allerdings erst 1756, der Apollon Sauroktonos mit der von Plinius erwähnten Statue von der Hand des Praxiteles (Kat. 13.1.) identifiziert, und zwar von Johann Joachim Winekelmann, der sich eine Erkenntnis des Gemmensammlers Baron von Stosch aus dem Jahr 1724 zu Nutze machte. Im Zeitalter Winekelmanns begann die antike Skulptur, anders als zuvor in der Epoche der vorwiegend antiquarisch ausgerichteten Altertumsforschung, in den Mittelpunkt des Interesses an der Kunst der Antike zu rücken. Mit ihrem Modellcharakter für die Hofbildhauer sowie als repräsentative Ausstattung der fürstlichen Schlösser und Vorzeigeobjekt der ersten museumsartigen Sammlungen avancierte sie zur sog. Königsgattung innerhalb der antiken Kunst. Dies war nicht allein dem hohen Ethos der oft heroischen oder historischen bzw. imperialen Sujets geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass die Skulptur wegen ihrer komplexen und differenzierten Formensprache am ehesten als künstlerischer Ausdruck der klassischen Epoche verstanden wurde und darüberhinaus auch noch einen Hauch der antiken Künstlerpersönlichkeit lind ihrer Intentionen verspüren ließ. Die im 15. Jh. einsetzende und rasch zunehmende Verbreitung der antiken Literatur durch gedruckte Editionen förderte das Bestreben, bedeutende Skulpturen mit den bekanntesten Bildhauernamen aus der antiken Literatur zu verknüpfen. Dieses Interesse an großen Namen hat seinen Ursprung in der Antike: prominentes Beispiel sind die kolossalen Dioskuren auf dem Ouirinal (inv. 07/4-5), die man in der Spätantike durch die Anhringung von Inschriften als Werke des Phidias und des Praxiteles auszuweisen versucht hat.

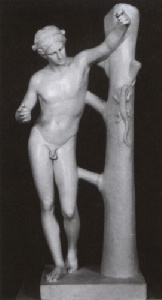

13.1. Aufstellungsort unbekannt: Bronzestatue des Apollon mit einer Eidechse (sog. Apollon Sauroktonos)

Giambattista Visconti

Heinrich Brunn

Heinrich Brunn, der weitgehend auf antike Textquellen gestützt und ohne jede Abbildung im Jahr 1853 eine "Geschichte der griechischen Künstler" vorgelegt hat, verdankt die Forschung entscheidende Impulse für eine vorwiegend stilkritische Betrachtung der antiken Plastik. Sein Schüler Adolf Furtwängler führte diesen Forschungszweig mit der maßstabsetzenden Veröffentlichung "Meisterwerke der griechischen Plastik" (1893) zu einem frühen Höhepunkt, indem er nahezu alle damals bekannten Kopien griechischer Originale des 5. und 4. Jhs. v. Chr. durch stilkritische Analysen dem OEuvre einzelner Bildhauer zuwies. Kaum vorstellbar ist Furtwänglers epochales Werk ohne die zahlreichen Vorarbeiten, unter anderem diejenige von Johannes Overbeck, der sich in den 1860er Jahren entschloss, alle literarischen und epigraphischen Zeugnisse zur antiken Kunst zu sammeln, zu ordnen und in einem Corpus zu edieren. Die 1868 erschienene Publikation "Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen" präsentiert auf 475 Seiten knapp 2500 Texte, die heute um ca. 500 literarische und ca. 1300 inschriftliche Belege ergänzt werden können. Von diesen rund 4300 Testimonien zu bildenden Künstlern entfallen ca. 2000 literarische und ca. 1500 epigraphische Belege auf Bildhauer. Während für die Bildhauer der archaischen und klassischen Zeit die literarischen gegenüber den epigraphischen Zeugnissen überwiegen, kehrt sich das Verhältnis im Hellenismus um.

Antike und byzantinische Literatur