Methode und Quellen der Darstellung

Tod, Bestattung und Friedhof im fränkischen Landjudentum

Zur Methode der Darstellung

Als im Jahre 1988 in Georgensgmünd der Plan Gestalt annahm, die verlassene und verwüstete Synagoge des Ortes zu restaurieren, wurden auf ihrem Dach, wie in so vielen anderen süddeutschen Landsynagogen, Bücher und Buchfragmente gefunden, die dort gleichsam schichtenweise abgelegt worden waren, der Sitte folgend, zuerst abgenutzte religiöse Schriften, dann jüdisches Schrifttum überhaupt nach Gebrauch nicht zu vernichten, sondern versteckt aufzubewahren. In dieser sog. Genisa, die freilich nur zu einem Teil erhalten ist, fanden sich vollständige Exemplare bzw. ergänzungsfähige Fragmente von vier Werken der jüdischen Volksliteratur des 18. Jhs., welche ganz oder teilweise auf Tod, Bestattung und Friedhof bezügliche Gebräuche und Gebete enthalten und von denen wir die beiden wichtigsten der folgenden Darstellung zugrundelegen.

Es kann und soll im Folgenden also kein Bild von Tod, Trauer, Bestattung und Friedhofsbräuchen im aschkenasischen Judentum schlechthin gezeichnet werden, das in seiner Allgemeinheit die Gefahr der Unschärfe hätte. Vielmehr soll ein scharf konturiertes Bild der Vorgänge gezeichnet werden, wie es die am Ort selbst gefundenen und dort gebrauchten Quellen ermöglichen. Mit dieser Beschränkung ist jedoch keine allzu große lokale und zeitliche Engführung gegeben: Was den zeitlichen Rahmen anbetrifft, haben sich die Gebräuche und Gebete in Bezug auf den Tod, die das 18. Jh. wohl am reichsten ausgebildet hat, mit Sicherheit im deutschen Judentum schon in den Jahrhunderten davor entwickelt und sind nicht plötzlich entstanden. Zum anderen haben sie im konservativen süddeutschen Landjudentum bis zu dessen endgültiger Vernichtung im 20. Jh. weitgehend fortgelebt, wie wir aus vielen Schilderungen wissen, und sie leben z.T. bis heute weltweit im orthodoxen, konservativen, ja sogar im liberalen Judentum fort. Doch auch der lokale Rahmen darf nicht zu eng gesehen werden: Die in Georgensgmünd erhaltenen Schriften haben, was sich durch Drucknachweise (s. u.) zeigen lässt, eine überaus weite geographische Verbreitung gefunden. Das in ihnen enthaltene Gebets- und Brauchtumsgut war, mit lokalen Abwandlungen, somit im ganzen aschkenasischen Judentum maßgebend.

Vom 19. Jh. an wurden diese Traditionen freilich vom emanzipierten Judentum des Westens zunehmend, wenn auch nie völlig aufgegeben, während sie im orthodoxen Judentum Osteuropas und seinen Ablegern streng geübt wurden und noch werden. Im deutschen Landjudentum, in Bayern nicht wenig von der Neoorthodoxie bestimmt, hielt man an den Traditionen zäh fest, mit einigen wichtigen Änderungen, die später gesondert besprochen werden sollen.

Die „Momentaufnahme" von Georgensgmünd im 18. Jh., die hier gezeigt wird, kann weithin als repräsentativ für das traditionelle aschkenasische Judentum gelten. Aus den Quellen enthüllt sich dabei ein scharfgeprägtes Bild deutschjüdischen Glaubens (und Aberglaubens), in dem verschiedene Traditionen, deren Herkunft hier kaum angedeutet werden kann, miteinander verschmolzen sind. Ein großer Teil von ihnen reicht tief ins Mittelalter, teils zu den großen Dezisoren, teils zu den Chaside Aschkenas, den deutschen Mystikern des Hochmittelalters, zurück. Manches wurde sicher aus dem deutschen Volksglauben bzw. -aberglauben übernommen. Auch die mittelalterliche und neuzeitliche Kabbala hat einen beträchtlichen Einfluss ausgeübt.

Ein durchgehender und bestimmender Zug dieser aschkenasischen Volksfrömmigkeit ist der Glaube an die Lebendigkeit und Präsenz der Toten: Während ihr Leib gestorben ist, nehmen ihre unzerstörbaren Seelen, als Geister gegenwärtig, alles wahr, was die Lebenden tun: zuerst, wie sie mit ihnen, den Toten und ihrem Leib, nach dem Sterben umgehen, dann aber auch, was sonst in der Welt geschieht, wobei ihre besondere Aufmerksamkeit natürlich ihren Angehörigen gilt. Sie sind jedoch nicht nur wissend, sondern auch mächtig: Deshalb geht man zu ihnen gleichsam an ihren Wohnort, den Friedhof, wo man nicht nur für sie, dass sie die ewige Ruhe bei Gott im Garten Eden erlangen mögen, betet, sondern wo man vor allem auch zu ihnen betet: dafür, dass sie den Lebenden in ihren Nöten durch ihre Fürbitte bei Gott beistehen.

Zur Solidarität zwischen Lebenden und Toten, die sich lebenslang in der gegenseitigen Fürbitte zeigt, gehört also zuallererst der angemessene Umgang der Lebenden bzw. Gesunden mit den Kranken, Sterbenden und Verstorbenen. Er kann und soll im Rahmen dieser Darstellung allerdings nur insoweit geschildert werden, als ein unmittelbarer oder mittelbarer Bezug zum Friedhof gegeben ist.

Auf ihm ist man den Verstorbenen besonders nahe, da „ihre Seelen über ihren Gräbern schweben", wie das Volksbuch sagt, das wir im Folgenden benützen. Die Verstorbenen sind jedoch nicht nur auf dem Friedhof, sondern ganz allgemein in der Welt der Lebenden gegenwärtig. Sie wissen und beeinflussen alles, was in dieser vorgeht.

Die hauptsächlichen Quellen

Alle in der Genisa von Georgensgmünd gefundenen Schriften, die weiter unten genannt werden, sind ursprünglich in der „Heiligen Sprache" der Lehre und Liturgie: in Hebräisch verfasst, haben aber später Bearbeitungen in der jüdischdeutschen" Volkssprache erfahren, die entweder separat oder zusammen mit dem ursprünglichen Text, dann als zweiter Teil des Buches, veröffentlicht wurden. Es handelt sich sich in allen Fällen um Volksliteratur, um "Taschenbücher" im ursprünglichen Wortsinn, deren Bedeutung erst Iangsam erkannt wird. Die jüdischdeutsche Übersetzung war keineswegs, wie öfter zu lesen, nur für Frauen, sondern auch für Männer gedacht, da „be-awonot ha-rabbim (durch die Schuld der Menge) in den dor (Generation) dos meiste leit mans personnen wenig loschen ha-kodäsch (die Heilige Sprache) farstenen (verstehen) mi-kol schä-ken (um so weniger) weiber und kinder die farstenen (verstehen) pschitte (reinweg) niks..."

Es fanden sich drei Fragmente des "Sefär ha-chajjim" (S. H.), von denen eines sicher dem in Fürth 1787 bzw. 1794 (mit gleichen Lettern) erschienenen Druck zuzuordnen ist, der beide Teile, den hebräischen und den jüdischdeutschen, umfasste." Das „Buch des Lebens", so der euphemistische Titel in Übersetzung, hat in seinem ersten, dem hebräischen Teil - im Folgenden: S. H. (H) - eine Fülle von Gebeten und Gebräuchen zum Inhalt, die auf Krankheit und, vor allem, auf Tod und Trauer bezogen sind. Der zweite, jüdischdeutsche Teil - weiterhin mit S. H. (J) abgekürzt - ist keine einfache Ubersetzung, sondern eine verkürzende freie Bearbeitung des Originals, welche, im Gegensatz zum hebräischen Text, die Gebräuche vor die Gebete stellt. Ganz offensichtlich ist dieser Teil des Buches als Handbuch zum raschen Gebrauch der Mitglieder von Beerdigungsbruderschaften (s. u.) und von Angehörigen der Verstorbenen gedacht, die das Hebräische nicht ausreichend beherrschten; sein besonderes Augenmerk richtet der Verfasser dabei auf die Frauen.

Das hebräische Original wurde von Simon ben Israel Jehuda Frankfurter aus Arnsterdam verfasst und erschien in dieser Stadt zuerst 1703. Meist mit der vielleicht von Simons Sohn, Mose Frankfurter, gefertigten jüdischdeutschen Übersetzung zusammen publiziert, erlebte das Buch im Lauf er nächsten Jahrhunderte eine enorme Verbreitung: Allein aus den Druckorten im heutigen Nordbayern sind bisher insgesamt 25 Drucke, die zwischen 1713 und 1862 erschienen, bekannt: einer aus Wilhermsdorf, sieben aus Fürth und zwölf aus Sulzbach." In den Statuten der Begräbnisgenossenschaft (Chewra Kaddischa) von Jebenhausen bei Göppingen aus dem Jahre 1786 findet sich z. B. die Bestimmung, dass sich jedes Mitglied der Bruderschaft ein Exemplar des S. H. anzuschaffen habe. Von der zweiten Hälfte des 19. Jhs. ab war das Buch dann in der völlig neuen Bearbeitung durch Salomo Blogg, in der nunmehr das Hochdeutsche das Jüdisch-Deutsche abgelöst hatte, im konservativen deutschen Judentum im dauernden Gebrauch, wie die ständigen Neuauflagen beweisen. Im Nachdruck ist diese Ausgabe bis heute im Buchhandel erhältlich. Entsprechend der weiten Verbreitung des Buches sind Exemplare und Fragmente des S. H. in den Genisot der süddeutschen Landsynagogen, soweit diese erhalten sind, häufig zu finden.

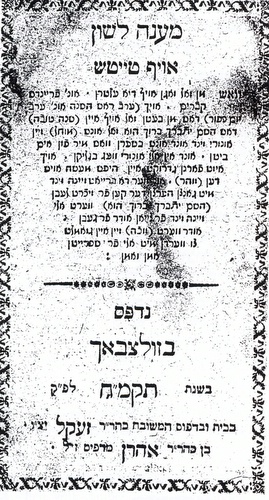

Von einem zweiten wichtigen Werk der aschkenasischen „Trauerliteratur" hat sich ein vollständiges Exemplar der jüdischdeutschen Bearbeitung in Georgensgrnünd erhalten: „Maane laschon auf taitsch" im Sulzbacher Druck von 1788 (Abb. 2). Das hebräische Original mit dem aus den Sprüchen Salomos (Proverbien 16,1) entnommenen Titel „Antwort der Zunge" wurde von Elieser Liebermann Sofer Sohn des Juda Loew Rofe im 17. Jh. verfasst und zuerst 1658 in Prag gedruckt. In den oben genannten drei nordbayerischen Druckorten erschienen von 1691 bis 1850 über zwanzig Ausgaben in hebräischer, jüdischdeutscher und schließlich hochdeutscher Sprache: drei in Wilhermsdorf, zehn in Fürth und zehn in Sulzbach.

Der Inhalt des Büchleins, das, ebenso wie das S. H., gewöhnlich in Kleinoktav gedruckt wurde und so bequem mitzunehmen war, besteht aus einer Fülle von Gebeten, die beim Friedhofsbesuch an den Gräbern verrichtet werden. Auch dieses Handbuch wurde, wie das S. H., in einer hebräisch-hochdeutschen Version bis ins 20. Jh. hinein aufgelegt und benutzt.

Die „Minhagim (Gebräuche)" sind eine Sammlung der jüdischen Riten im weitesten Sinne. In den jüdischdeutschen Fassungen sind sie zu einem wahren Volksbuch geworden. Mit den berühmten Holzschnitten erschien es zuerst 1593 (1592?) in Venedig. Aus dem nordbayerischen Gebiet sind bisher nur fünf Drucke, drei aus Fürth und zwei aus Sulzbach bekannt. Ein Fragment der jüdischdeutschen „Minhagim", das noch keinem Druckort zugewiesen werden konnte, fand sich in der Genisa von Georgensgrnünd.

Auf den letzten Seiten der „Minhagim" findet man gewöhnlich die „halachót awelút", die Trauervorschriften, die sich, wie schon die Überschrift sagt, nur zum kleinen Teil auf Tod und Friedhof beziehen und zum größten Teil die Trauerzeit nach der Bestattung regeln, wesentlich kürzer als im S. H. und von diesem nur in Einzelheiten geringfügig abweichend.

Überaus verbreitet war eine Art Taschengebetbuch für den Alltag, ebenfalls fragmentarisch in der Georgensgmünder Genisa enthalten: das "Bentscherl", das seinen Namen vom jüdischdeutschen ben(t)schen = Segenssprüche rezitieren( von lat. bzw. roman. benedicere) hatte. Der Titel der hebräischen Ausgaben - die erste erschien 1582 in Lublin - lautet birkat (ha-)mason (Segen über die Mahlzeit). Chawwa Turnianky, die dem Entstehen und der Entwicklung des „Bentscherl" eine Untersuchung widmete, zählte zwischen 1582 und 1877 insgesamt 86 Druckausgaben; allerdings nennt sie ab 1811 für Deutschland keine Ausgaben mehr. Wenn man die hebräischen und die jüdischdeutschen Ausgaben zusammenzählt, erschien das Büchlein in den drei nordbayerischen Druckorten Wilhermsdorf (sieben), Fürth (fünf) und Sulzbach (zwei) zwischen 1669 und 1787 insgesamt vierzehnmal." Das "Bentscherl" enthält gegen Schluss einige Seiten mit Gebeten für den Friedhof', le-wet ha-kewurot - so die Seitenüberschrift. Es handelt sich um Gebete, die auf den Gräbern der Verstorbenen zu sprechen sind; das „Bentscherl" bietet hier im Wesentlichen eine Kurzfassung des Gebetsguts der umfangreichen Sammlung M. L. (H).

Auf solche Quellen greift die folgende Darstellun wieder zurück. Aus ihnen bezogen die süddeutschen Landjuden ihr Wissen um Tod, Begräbnis und Trauer, wie sich auch aus den Funden aus den Genisot anderer Orte nachweisen lässt, ohne dass dies hier im Einzelnen geschehen kann. Daneben werden von Fall zu Fall weitere Primär- und Sekundärquellen herangezogen. Für die Gebräuche und Gebete bei Tod und Beerdigung dient im Folgenden das Sefär ha-chajjim (S. H.) als Hauptquelle, während für die Gebete bei Friedhofsbesuchen das Maane laschon (M. L.) zugrundegelegt wird.

(Auszug aus Kuhn, Peter: Tod, Bestattung und Friedhof im fränkischen Landjudentum, ebd., S.307-311)