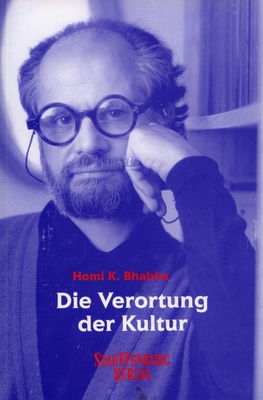

Die Verortung der Kultur

Die Architektur der vorliegenden Arbeit steht in der Zeitlichkeit.

Jedes menschliche Problem muß von der Zeit her betrachtet werden.

Frantz Fanon, Schwarze Haut, weiße Masken

Die Frage der Identität

Frantz Fanon und das postkoloniale Privileg

I.

Fanon lesen heißt, ein Gefühl der Spaltung zu erfahren, welches das Aufkommen eines wahrhaft radikalen Denkens ankündigt und innerlich durchzieht, welches nie entsteht, ohne ein ungewisses Dunkel zu projizieren. Fanon ist der Mittler der das Alte überschreitenden Wahrheit des Übergangs. Er mag sich nach der vollständigen Transformation von Mensch und Gesellschaft sehnen, aber die größte Wirkung erzielt er, wenn er aus der Position der ungewissen Zwischenräume des historischen Wandels spricht: aus dem Bereich der Ambivalenz zwischen Rasse und Sexualität, aus einem ungelösten Widerspruch zwischen Kultur und Klasse, aus den tiefsten Tiefen des Kampfes von psychischer Repräsentation und sozialer Realität. Seine Stimme ist am klarsten vernehmbar in der subversiven Wendung eines vertrauten Ausdrucks, in der Stille eines plötzlichen Bruchs: "Der Neger ist nicht. Ebensowenig der Weiße." (1) Die ungefüge Spaltung, die seinen Gedankengang bricht, hält das dramatische und rätselhafte Gefühl von Veränderung lebendig. Die vertraute Koppelung kolonialer Subjekte - Schwarz/ Weiß, Selbst/Anderer - wird durch eine kurze Pause gestört, und die traditionellen Begründungen "rassischer Identität" werden preisgegeben, wann immer sich herausstellt, daß sie auf den narzißtischen Mythen der négritude oder der weißen kulturellen Überlegenheit beruhen. Es ist dieser handgreiflich spürbare Druck von Spaltung und De-plazierung, der das Schreiben Fanons bis zum äußersten Rand treibt - der Messerschneide, die keinen letzten Glanz ausstrahlt, sondern, in seinen Worten, "eine überaus nackte Rampe (darstellt) von der aus eine authentische Erhebung entstehen kann".(2)

Das psychiatrische Hospital in Blida-Joinville ist einer dieser Orte, an dem Fanon, in der gespaltenen Welt Französisch-Algeriens, die Unmöglichkeit seiner Mission als kolonialer Psychiater entdeckte:

Wenn die Psychiatrie die medizinische Technik ist, die darauf abzielt, den Menschen dazu zu befähigen, gegenüber seiner Umgebung kein Fremder mehr zu sein, schulde ich es mir selbst, zu bekräftigen, daß der Araber, der permanent ein Fremder in seinem eigenen Land ist, in einem Zustand absoluter Entpersönlichung lebt. ... Die in Algerien bestehende soziale Struktur war jedem Versuch feindlich, das Individuum dahin zurückzuversetzen, wohin es gehört.(3)

Der extreme Charakter dieser kolonialen Entfremdung der Person - dieses Endes der "Idee" des Individuums - treibt Fanon dazu, mit rastloser Dringlichkeit nach einer konzeptuellen Form zu suchen, die dem sozialen Antagonismus der kolonialen Beziehung angemessen sein könnte. So ist sein gesamtes Werk zwischen einer hegelianisch-marxistischen Dialektik, einer phänomenologischen Behauptung des Selbst und des Anderen und der psychoanalytischen Ambivalenz des Unbewußten gespalten. In seiner verzweifelten, vergeblichen Suche nach einer Dialektik der Erlösung erforscht Fanon die äußeren Ränder dieser Richtungen des Denkens: sein Hegelianismus setzt die Hoffnung wieder in die Geschichte ein, seine existentialistische Berufung auf das "Ich" stellt die Präsenz des Marginalisierten wieder her, seine psychoanalytische Sichtweise beleuchtet den Wahnsinn des Rassismus, die Lust, die im Schmerz liegt, die agonistische Phantasie der politischen Macht.

Während Fanon solche kühnen, oftmals unmöglichen Transformationen von Wahrheit und Wert versucht, macht der zerklüftete Charakter der kolonialen Entortung, ihre De-plazierung von Zeit und Person, ihre Schändung von Kultur und Territorium jedes Unterfangen einer totalen Theorie der kolonialen Unterdrückung zunichte. Der antillanische évolué, der vom flüchtigen Blick eines erschrockenen, verwirrten weißen Kindes bis ins Mark getroffen wird, das Stereotyp des Eingeborenen, das an die wandelbaren Grenzlinien zwischen Barbarei und Gesittetheit fixiert bleibt, die unstillbare Angst vor und Begierde nach dem Neger: "Unsere Frauen (werden) von Negern belagert .., Gott weiß, wie sie vögeln",(4) die tiefsitzende kulturelle Angst vor dem Schwarzen, die sich im psychischen Beben der westlichen Sexualität manifestiert - es sind diese Zeichen und Symptome der kolonialen Situation, die Fanon von einem konzeptuellen Schema zum anderen treiben, während die koloniale Beziehung gemäß der unerschrockenen Kampftaktik seines Stils in den Lücken zwischen ihnen Gestalt annimmt. In der Gestaltung seiner Texte setzt Fanon die wissenschaftliche Tatsache der Aggression durch die Erfahrung der Straße aus, durchsetzt soziologische Beobachtungen mit literarischen Artefakten und führt die Poesie der Befreiung gegen die bleierne, tödliche Prosa der kolonisierten Welt ins Feld. Worin besteht die Kraft, die Fanons Vision auszeichnet? Meiner Ansicht nach entstammt sie der Tradition der Unterdrückten, der Sprache eines revolutionären Bewußtseins darüber, daß - wie Walter Benjamin meint - "der ,Ausnahmezustand`, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht."(5) Und der Ausnahmezustand (state of emergency) ist immer auch ein Zustand des Neuentstehens (ernergence). Der Kampf gegen die koloniale Unterdrückung ändert nicht nur den Verlauf der Geschichte des Westens, sondern stellt sich darüber hinaus seiner historistischen Auffassung von der Zeit als einer progressiven, geordneten Ganzheit entgegen. Die Analyse der kolonialen Entpersönlichung verfremdet nicht nur die aufklärerische Idee vom "Menschen", sondern stellt auch die Transparenz der sozialen Realität als von vornherein gegebenes Bild des menschlichen Wissens in Frage. Im kolonialen Ausnahmezustand ist die Ordnung des westlichen Historismus gestört, und um so tiefgreifender gestört ist die soziale und psychische Repräsentation des menschlichen Subjekts. Denn in der kolonialen Situation wird das Wesen des Menschseins seiner selbst entfremdet und ersteht aus dem Ort dieser "nackten Rampe" nicht als Behauptung des Willens oder als Berufung auf die Freiheit, sondern als rätselhafte Fragestellung. Mit einer Frage, in der der Freudsche Ausspruch "Was will das Weib?" nachhallt, wendet sich Fanon der kolonisierten Welt zu. "Was will der Mensch?", fragt er in der Einleitung zu Schwarze Haut, weiße Masken: "Was will der schwarze Mensch?"(6) Auf diese inhaltsschwere Frage, in der kulturelle Entfremdung und die Ambivalenz psychischer Identifikation sich einander annähern, antwortet Fanon mit einer qualvollen Aufführung von Selbstbildnissen:

Und dann geschah es, daß wir dem weißen Blick begegneten. Eine ungewohnte Schwere beklemmte uns. ... In der weißen Welt stößt der Farbige auf Schwierigkeiten bei der Herausbildung seines Körperschemas. ...Wörter zerrissen mir das Trommelfell: Menschenfresserei, geistige Zurückgebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel. ... Ich begab mich weit, sehr weit fort von meinem Dasein. ...Was war es für mich anderes als eine Loslösung, ein Herausreißen, ein Blutsturz, der auf meinem ganzen Körper schwarzes Blut gerinnen ließ?(7)

Aus der Metapher des Sehens, das eine westliche Metaphysik vom Menschen in sich birgt, tritt die De-plazierung der kolonialen Beziehung hervor. Die Präsenz des Schwarzen trifft auf die repräsentative Geschichte (narrative) der westlichen Personenschaft: ihre Vergangenheit, die an verräterische Stereotype von Primitivismus und Degeneration gekettet ist, wird keine Geschichte des bürgerlichen Fortschritts, keinen Raum für den Socius hervorbringen; ihre Gegenwart, zerstückelt und entortet, wird niemals das Bild der Identität enthalten, welche in der Dialektik von Geist und Körper in Frage gestellt und in der Epistemologie von Wesen und Erscheinung wiederhergestellt wird. Der Blick des Weißen bricht den Körper des Schwarzen auf, und dieser Akt epistemischer Gewalt überschreitet seinen eigenen Bezugsrahmen und trübt damit auch sein Blickfeld.

"Was will der schwarze Mensch?" insistiert Fanon, und indem er der psychischen Dimension einen privilegierten Stellenwert zuweist, verändert er nicht nur das, was wir unter einer politischen Forderung verstehen, sondern transformiert auch die Instrumente, mittels derer wir die menschliche Quelle (agency) dieser Forderung erkennen und identifizieren. Obwohl Fanon in seinen eher existentialistischen Momenten in eine solche Klage verfällt, stellt er die Frage der politischen Unterdrückung doch nicht in erster Linie als Frage nach derVerletzung einer menschlichen Essenz. Er wirft die Frage des kolonialen Menschen nicht in den universalistischen Begriffen des liberalen Humanisten auf (Wie negiert der Kolonialismus die Menschenrechte?), und er stellt auch keine ontologische Frage nach dem Sein des Menschen (Wer ist der entfremdete koloniale Mensch?). Fanons Frage zielt nicht auf einen derartigen vereinheitlichten Begriff der Geschichte oder auf ein solches einheitliches Konzept vom Menschen ab. Es ist eine der originellen und beunruhigenden Qualitäten von Schwarze Haut, weiße Masken, daß es die koloniale Erfahrung selten historisiert. Es gibt keine Meisterzählung oder realistische Perspektive, die einen Hintergrund an sozialen und historischen Fakten liefern würde, vor dem die Probleme der individuellen oder kollektiven Psyche in Erscheinung treten. Eine solche traditionell-soziologische Verknüpfung von Selbst und Gesellschaft oder Geschichte und Psyche wird durch Fanons Identifikation des kolonialen Subjekts, das bei ihm in der heterogenen Nebeneinanderstellung geschichtlicher, literarischer, wissenschaftlicher und mythologischer Texte historisiert wird, in Frage gestellt. Das koloniale Subjekt ist Fanon zufolge immer "von außen überdeterminiert".(8) Es sind Bilder und Phantasien - jene Kategorien, die transgressiv an den Grenzen der Geschichte und des Unbewußten Gestalt annehmen -, durch die Fanon die koloniale Situation am klarsten heraufbeschwört.

Indem er das Problem der kolonialen kulturellen Entfremdung in der psychoanalytischen Sprache von Bedürfnis und Begehren artikuliert, stellt Fanon die Formierung individueller wie sozialer Autorität, wie sie im Diskurs der sozialen Souveränität entwickelt werden, radikal in Frage. In diesem Diskurs nehmen die sozialen Tugenden historischer Rationalität, kulturellen Zusammenhalts und der Autononiie des individuellen Bewußtseins eine unmittelbare, utopische Identität mit den Subjekten an, denen sie einen bürgerlichen Status verleihen. Der bürgerliche Staat ist der ultimative Ausdruck der angeborenen ethischen und rationalen Tendenzen des menschlichen Geistes; im sozialen Instinkt kommt die progressive Bestimmung der menschlichen Natur, der notwendige Übergang von der Natur zur Kultur zum Ausdruck. Der direkte Weg, der von den individuellen Interessen zur sozialen Autorität führt, ist in der repräsentativen Struktur eines Gemeinen Willens - Gesetz oder Kultur - objektiviert, in der Psyche und Gesellschaft einander widerspiegeln und ihre Differenz transparent und ohne Verlust in eine historische Totalität übersetzen. Formen der sozialen und psychischen Entfremdung und Aggression - Wahnsinn, Selbsthaß, Verrat, Gewalttätigkeit - können nie als determinierende und konstitutive Bedingungen bürgerlicher Autorität oder als die ambivalenten Effekte des sozialen Instinkts selbst anerkannt werden. Sie werden immer als Anwesenheiten des Fremden, als Hindernisse auf der Bahn des historischen Fortschritts, als ultimative Verkennung des Menschen wegerklärt. Für Fanon wird ein solcher Mythos von Mensch und Gesellschaft durch die koloniale Situation grundlegend unterminiert. Im Alltagsleben zeigt sich eine "Konstellation des Deliriums", die die normalen sozialen Beziehungen ihrer Subjekte vermittelt: "Der von seiner Minderwertigkeit versklavte Neger und der von seiner Überlegenheit versklavte Weiße verhalten sich beide in Übereinstimmung mit einer neurotischen Orientierung." Fanons Forderung nach einer psychoanalytischen Erklärung ergibt sich aus den perversen Widerspiegelungen der bürgerlichen Tugend in den entfremdenden Akten der kolonialen Regierungsgewalt: dem offenkundig mumifizierenden Charakter der erklärten Ambition des Kolonialherrn, den Einheimischen zu zivilisieren oder zu modernisieren, einer Ambition, die "archaisch träge Institutionen" hervorbringt, die "unter der Überwachung des Unterdrückers wie eine Karikatur vormals fruchtbarer Institutionen" funktionieren,"(10) oder der Geltungsmacht der Gewalt in der Definition des kolonialen sozialen Raums selbst, oder der Lebenskraft der fiebrigen, halluzinatorischen Bilder des Rassenhasses, die letztlich vom Wissensfundus des Westens absorbiert und in ihm ausagiert werden. Diese Einsprengsel, ja sogar konstitutiven Kräfte politischer und psychischer Gewalt innerhalb der bürgerlichen Tugend, diese Entfremdung innerhalb der Identität, veranlassen Fanon dazu, ein "manichäisches Delirium" als typisches Kennzeichen der Aufspaltung des kolonialen Raums von Bewußtsein und Gesellschaft zu bezeichnen.

Die repräsentative Figur einer solchen Perversion ist meines Erachtens das Bild des Menschen der Post-Aufklärung, der an seine dunkle Widerspiegelung gekettet ist, statt mit ihr konfrontiert zu werden: an den Schatten des kolonisierten Menschen, der seine Präsenz spaltet, seine Konturen verzerrt, seine Grenzen aufbricht, seine Handlungen aus der Ferne wiederholt und sogar die Zeit, in der sich sein Sein abspielt, erschüttert und auseinanderdividiert. Die ambivalente Identifikation der rassistischen Welt - die sich, wie Sartre über das antisemitische Bewusstsein sagt, auf zweierlei Ebenen bewegt, ohne darüber im geringsten beunruhigt zu sein - basiert auf der Idee vom Menschen als seinem entfremdeten Bild; nicht Selbst und Anderer, sondern die Andersheit des Selbst, in die das perverse Palimpsest der kolonialen Identität eingeschrieben ist. Und gerade diese bizzare Figur des Begehrens, die sich entlang der Achse aufspaltet, auf der sie beruht, zwingt Fanon dazu, die psychoanalytische Frage nach dem Begehren des Subjekts auf die historische Situation des kolonialen Menschen anzuwenden.

"Das, was man die schwarze Seele nennt, ist häufig genug eine Konstruktion des Weißen",(11) schreibt Fanon. Die eben skizzierte Übertragung sagt uns etwas anderes. Sie enthüllt die tiefe psychische Unsicherheit der kolonialen Beziehung selbst: ihre gespaltenen Repräsentationen führen die Trennung von Körper und Seele vor, durch die das trügerische Artefakt der Identität in Szene gesetzt wird, eine Trennung, die quer zu der fragilen - schwarzen und weißen - Hülle individueller und sozialer Autorität verläuft. Es schälen sich drei Bedingungen für ein Verständnis des Prozesses der Identifikation im Rahmen einer Analyse des Begehrens heraus.

Erstens: zu existieren heißt, in Beziehung zu einer Andersheit, ihrem Blick oder Ort ins Sein zu treten. Es handelt sich um ein Bedürfnis, das auf ein externes Objekt gerichtet ist, und wie Jacqueline Rose schreibt, ist es "die Beziehung dieses Bedürfnisses zum Objekt (place) des Objekts, auf das es Anspruch erhebt, die zur Basis der Identifikation wird".(12) - Dieser Prozeß ist sichtbar im Austausch von Blicken zwischen Einheimischem und Siedler, der ihre psychische Beziehung in der paranoiden Phantasie grenzenlosen Besitzes sowie der für diese Phantasie typischen Sprache der Umkehrung strukturiert: "Wenn er (der Siedler) jenen Blick unversehens überrascht, stellt er mit Bitterkeit, aber immer wachsam fest: Sie wollen unseren Platz einnehmen.` Das ist wahr, es gibt keinen einzigen Kolonisierten, der nicht mindestens einmal am Tag davon träumt, sich auf dem Platz des Kolonialherrn niederzulassen." (13) Das koloniale Begehren wird immer in bezug auf den Ort (place) des Anderen artikuliert: den halluzinatorischen Raum des Besitzes, den kein einzelnes Subjekt allein oder für immer einnehmen kann und der daher den Traum von der Umkehrung der Rollen gestattet.

Zweitens: gerade der - inmitten der Spannung von Bedürfnis und Begehren angesiedelte - Ort der Identifikation ist selbst ein Raum der Spaltung. Die Phantasie des Einheimischen besteht genau darin, den Platz des Herrn einzunehmen und gleichzeitig seinen Platz in der rächenden Wut des Sklaven zu behalten. "Schwarze Haut, weiße Masken" ist keine glatte Aufteilung; es ist ein verdoppeltes Vexierbild des Seins an mindestens zwei verschiedenen Orten zugleich, das es für den entwerteten, unersättlichen évolué (einen Verlassensneurotiker,(14) behauptet Fanon) unmöglich macht, die Einladung des Kolonialherrn zur Identität anzunehmen: "Du bist ein Arzt, ein Schriftsteller, ein Student, du bist anders, du bist einer von uns." Gerade in dieser ambivalenten Verwendung des Begriffs "anders" - anders als die zu sein, die anders sind, setzt den Angesprochenen mit dem Sprecher gleich - spricht das Unbewußte von der Form der Andersheit, von dem angeketteten Schatten des Aufschubs und der De-plazierung. Nicht das kolonialistische Selbst oder der kolonisierte Andere, sondern die beunruhigende Distanz dazwischen konstituiert die Figur der kolonialen Andersheit - das auf dem Körper des Schwarzen eingeschriebene Artefakt des Weißen. Gerade in der Beziehung zu diesem unmöglichen Objekt entsteht das liminale Problem der kolonialen Identität samt all seiner Wechselfälle.

Schließlich und letztens handelt es sich bei der Frage der Identifikation nie um die Bestätigung einer von vornherein gegebenen Identität, nie um eine "self-fulfilling prophecy" - sondern immer um die Produktion eines Bildes der Identität und die Transformation, die das Subjekt durchläuft, indem es sich dieses Bild zu eigen macht. Das Bedürfnis der Identifikation - das heißt, für einen Anderen zu sein - führt zur Repräsentation des Subjekts in der differenzierenden Ordnung der Andersheit. Identifikation ist, wie wir aus den bisherigen Illustrationen geschlossen haben, immer die Wiederkehr eines Bildes der Identität, welches das Kennzeichen der Spaltung innerhalb des Anderen Ortes/Ortes des Anderen (Other place) trägt, von dem es herkommt. Für Fanon, ebenso wie für Lacan, liegen die wichtigsten Momente einer solchen Wiederholung des Selbst im Begehren des Blicks und in den Grenzen der Sprache. Die "Atmosphäre sicherer Unsicherheit", (15) die den Körper umgibt, bezeugt seine Existenz und setzt ihn der Gefahr der Zerstückelung aus.

II

Lauschen wir meinem Freund Adil Jussawalla, einem Dichter aus Bombay, der über den "Vermißten" schreibt, welcher die Identität der postkolonialen Bourgeoisie heimsucht:

Kein Satan,

der sich in den elektrischen Spulen seiner Kreaturen wärmt,

und kein Gunga Din

wird ihn vor Dich treten lassen.

Um einen Unsichtbaren oder Vermißten zu sehen,

Sollte man sich nicht auf eng. Lit. verlassen. Die

plustert ihn auf, verengt seine Augen,

kratzt ihm Reißzähne. Caliban

trifft ES auch nicht.

Doch leicht mit Bleistift

hinter einem Hemd gezeichnet, ...

Unauffällig gemalter Wilder,

die Reißzähne ausgestrichen.(16)

Lauschen wir, während diese Stimme verklingt, ihrem Echo in der Lyrik einer schwarzen Frau, die von Sklaven abstammt und über ihr Leben in der Diaspora schreibt:

Wir kamen in der nördlichen Hemisphäre an,

als der Sonuner seinen Lauf nahm,

weg von den Flammen, dir den Himmel

über der Plantage erleuchteten.

Wir waren ein verstreuter Haufen von Einwanderern

in einer lilienweißen Landschaft.

......

Eines Tages lernte ich

eine geheime Kunst,

Unsichtbarkeit nannte man sie.

Ich denke, sie hatte Erfolg,

denn sogar jetzt schaust du

und siehst mich nie ...

Nur meine Augen werden bleiben, dir folgen, dich verfolgen

verwandeln deineTräurne

in Chaos.(17)

Lauschen wir zuletzt noch, während diese Bilder verblassen und die leeren Augen endlos ihren bedrohlichen Blick behalten, Edward Saids Versuch, dieses Identitätschaos historisch zu situieren:

Ein Aspekt der elektronischen, postmodernen Welt ist, daß die Stereotypen, mit denen der Orient gesehen wird, verstärkt wurden ... Wenn der Bürger eines westlichen Staates im elektronischen Zeitalter nun direkten Zugang zur Welt hat, dann ist ihm auch der Orient näher gekommen, und er ist für ihn jetzt vermutlich weniger ein Mythos, sondern ein Ort, der kreuz und quer von westlichen und besonders amerikanischen Interessen durchzogen ist.(18)

Ich verwende diese postkolonialen Portraits, weil sie den Fluchtpunkt zweier im Identitäts-Diskurs vertrauten Denktraditionen aufgreifen: der philosophischen Tradition, die Identität als den Prozeß der Selbstreflexion im Spiegel der (menschlichen) Natur sieht; und der anthropologischen Sicht, welche die Differenz menschlicher Identität in der Trennung zwischen Natur und Kultur lokalisiert. Im postkolonialen Text kehrt die Frage der Identität wieder als anhaltendes Hinterfragen des Rahmens, des Repräsentationsraumes, in dem das Bild - der Vermißte, das unsichtbare Auge, das orientalische Stereotyp - mit seiner Differenz, seinem Anderen, konfrontiert wird. (...)

(Auszug aus Kap.2: Die Frage der Identität. Frantz Fanon und das postkoloniale Privileg, ebd. S. 59-68)